Kriegstüchtigkeit ist glaubhafte Abschreckung im Bündnis. So ein Eingangsstatement des Abteilungsleiters Rüstung im BMVg. Dies betrifft nicht nur die Dimension See, sondern alle Bereiche militärischer Operationen. Kriegstüchtigkeit bedeutet aber auch, die eigene Durchsetzungsfähigkeit zu steigern und die eigene Durchhaltefähigkeit auszubauen.

So kommt es nach Jahren des Abbaus und der Stagnation – so ist den unterschiedlichen Eingangsstatements zu entnehmen – jetzt darauf an, die notwendigen Fähigkeiten wieder aufzubauen, z.B. durch Neubauprojekte, dabei möglichst marktverfügbar zu rüsten und hinsichtlich der vorhandenen Einheiten Instandhaltung, Materialbevorratung und Logistik auszubauen.

In seiner Keynote zählte Konteradmiral Christoph Müller-Meinhard, Kommandeur Unterstützung und Abteilungsleiter Einsatzunterstützung im Marinekommando, als Vertreter des Inspekteurs Marine die Forderungen seiner Dimension auf, die erfüllt werden müssen, damit die Ausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung gelinge. „Das maritime Kriegsbild ändert sich rasant“, betonte Konteradmiral Müller-Meinhard. Die Deutsche Marine habe deshalb verschiedene Handlungsfelder identifiziert.

Ein besonderer Fokus moderner Kriege liegt auf den kleinen und günstigen unbemannten Systemen. Während Deutschland in der Vergangenheit immer mehr Fähigkeiten auf immer weniger Plattformen integriert habe, beobachte man aktuell, dass etwa in der Ukraine Masse erneut zählt (masscounts). Und diese wird neben anderem auch durch günstige unbemannte Systeme erreicht.

Heute sind es billige und in Massen vorhandene Waffen, so Konteradmiral Müller-Meinhard zur aktuellen Entwicklung, sie veränderten die Art, wie wir Seekrieg führen. Problematisch sei vor allem, dass die Produktion dieser günstigen Waffensysteme hauptsächlich in Failing States geschehe und diese dadurch auch massenhaft in die Hände von Terroristen und ähnlichen Gruppierungen gelangten.

Die Erneuerung der Deutschen Marine

Die neuen Sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen bedingen eine Erneuerung der Deutschen Marine, die Grundlagen dazu sind im Papier Marine 2035+ aufgezeigt, allerdings bedarf die hierfür erforderliche Rüstung sowohl die entsprechenden Finanzen, als auch als entscheidendem Faktor der „Zeit“. Hier – so wurde deutlich – steht die Marine vor einem Dilemma, da eine Modernisierung neben Neubauten vor allem auch Werftliegezeiten für die Bestandseinheiten bedeute.

Neubauten werden aktuell zwar „angeschoben“, allerdings benötigt deren Realisierung Zeit. Insofern sei jedes verfügbare Schiff für die Marine ein Geschenk. Auf dieser Basis formuliert die Marine fünf Forderungen für Handlungsfelder der näheren Zukunft:

- Realistische Instandsetzungsplanung und Termintreue: Die Marine habe ermittelt, dass sie aufgrund von Problemen bei diesem Punkt aktuell über das Äquivalent von sieben Einheiten pro Jahr nicht verfügen könne. Dies sei sicherheitspolitisch nicht vertretbar.

- Produkte und Dienstleistungen müssen das erfüllen und dem entsprechen, was vorher vereinbart ist – Zeit zum Nachbessern ist zukünftig nicht vorhanden, der erste Wurf muss sitzen.

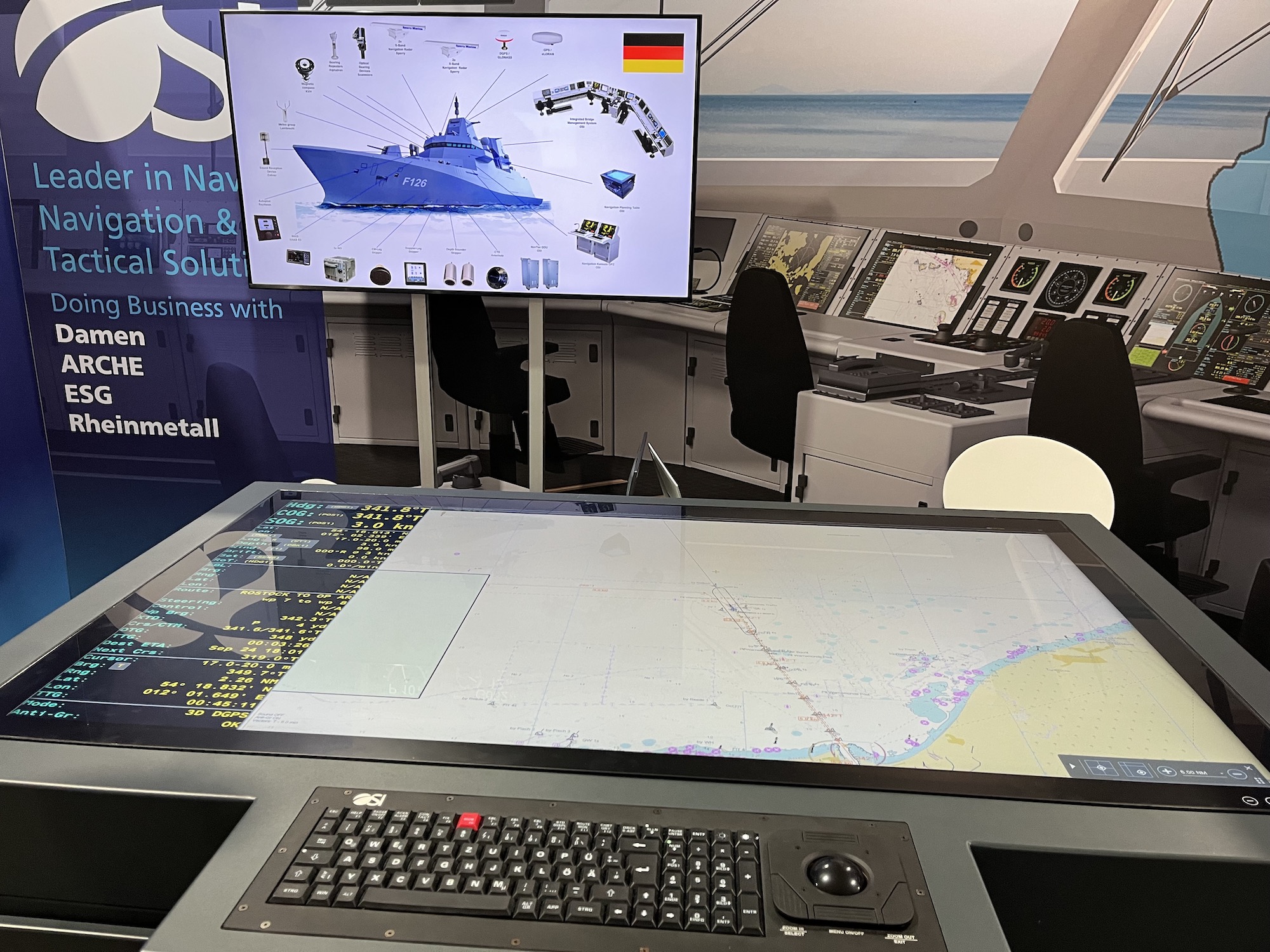

- Bei der aktuellen Erneuerung der Flotte Zug um Zug wünscht sich die Marine eine größere Termintreue seitens der Industrie. Um bei dieser Erneuerung besser zu werden, plant die Deutsche Marine aktuell ein Systemunterstützungszentrum (SUZ) F126. Dieses soll die Kompetenzen der Marine, des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und bei Bedarf auch der Industrie bündeln. In der Perspektive soll dieses SUZ auch auf andere Klassen erweitert werden.

- Das Top Thema auch für die Deutsche Marine ist die Munition. Man sei hier zwar auf einem guten Weg, so werde mit der Auslösung RBS 15 z. B. der Bestand an Flufkörpern in etwa vervierfacht, dennoch bleibe noch viel zu tun, so Konteradmiral Müller-Meinhard.

- Die Marine braucht mehr Linie statt Klasse. Hiermit wird das Problem der Vielschichtigkeit und Vielfalt von Systemen und Subsystemen adressiert, die die Marine vor enorme logistische Herausforderungen stellt. In diesem Zusammenhang wurde beispielhaft die Frage gestellt: „Benötigen wir wirklich 15 verschiedene Radartypen und 18 verschiedene FüWES?“

Jeder dieser Punkte ist entscheidend für den Fähigkeitsaus- und -aufbau, wobei besonders die langen Werftliegezeiten und die Kleinteiligkeit der technischen Maßnahmen die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten der Deutschen Marine erheblich einschränken. Um innerhalb des kritischen Faktors Zeit schnelle Fähigkeitserweiterungen zu erhalten, geht die Marine auch neue Wege. Als Beispiel kann hier die kurzfristige „Machbarkeitserprobung“ des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM auf der Fregatte 125 genannt werden.

OPEX (Operational Experiment/Exercise) ist das Schlagwort für eine neue Art der Prüfung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Fähigkeiten. Beispiele hierzu sind unter anderem die Erprobungen unbemannter Systeme, wie die Tests von Blue Whale in Eckernförde, oder der Einsatz von Airburst-Munition auf den Überwassereinheiten.

Dabei wird bewusst „Neues“ mit Altem, Vorhandenem kombiniert und in einsatznahen Szenarien getestet. Das sogenannte Reallabor See. Alles wird ausprobiert – auch „Bastellösungen“ werden erprobt, nur durch das Experiment kann tatsächlich ein kurzfristiger Fähigkeitsgewinn festgestellt werden.

Die Steuerung übernimmt eine Arbeitsgruppe, das Capability Board, um neue Technologien, Komponenten und Subsysteme zu bewerten und schnell zu integrieren, damit die Flotte in kurzer Zeit auf Entwicklungen reagieren kann. Dabei ist die Marine nur die Spitze eines Dreiecks, das aus Forschung, Industrie und der Deutschen Marine besteht. Nur gemeinsam im Zusammenspiel aller kann die Aufgabe geleistet werden, die Flotte auf die Zukunft auszurichten.

Und wie können die Erkenntnisse umgesetzt werden? Hier muss im Sinne einer tatsächlichen Beschleunigung das Ziel eine Funktionale Fähigkeitsforderung mit Lösungsvorschlag (Triple F mit LV) sein.

Aus planerischer Sicht und Sicht der Fähigkeitsentwicklung bedeutet Kriegstüchtigkeit für die Mittelfristplanung (fünf Jahre) vor allem, die Bestandsflotte zu ertüchtigen und zu ergänzen. Bei den notwendigen Maßnahmen muss vor allem auf Effizienz (Ziel ist die Behauptung im Gefecht) der Schwerpunkt gelegt werden. Mittel dazu ist vor allem die IT auf dem Gefechtsfeld (Ziel ist hier die Hoheit im elektromagnetischen Spektrum zu erzielen und zu erhalten) sowie das Thema Software Defined Defence.

Marineworkshop betrachtet alle Ebenen

Diese ist – und das zeigt die Ukraine auf – bereits Realität auf dem Gefechtsfeld. Der Cyber- und Informationsraum durchdringt alle Ebenen und treibt alle Entwicklungen. Was sind nun die Rahmenbedingungen, die Grenzen eigenen Handelns? Fest steht, alle ziehen aus den gleichen Ressourcen (Personal, Finanzen, Rohstoffe, Technologien). Ein ergänzendes Problem sind die Kostensteigerungen in den laufenden (Bestands-)Projekten, die an den verfügbaren Ressourcen „knabbern“.

Um effizient und schnell voranzukommen, muss der Operateur mit seinen Anforderungen noch mehr in den Vordergrund der Überlegungen gestellt werden. Dort sind die klaren Vorstellungen darüber vorhanden, was im operationellen Betrieb benötigt wird. Die Umsetzung dieser Vorstellungen wiederum ist vielschichtig, sehr komplex und durch die diversen Interessen geprägt.

Dabei darf gerne aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden und eine engere Kommunikation und Interaktion zwischen Marine, öffentlichem Auftraggeber und der Industrie angestrebt werden. Gute Beispiele hierzu gibt es – zum Beispiel bei F126 oder dem Deutsch-Norwegischen Ubootprogramm U212 CD.

Sicherheit bei den Rahmenbedingungen ist ein weiterer wichtiger Faktor. Hier eröffnen sich weitere Handlungsfelder, die zu berücksichtigen sind. Da ist zum einen die Marktkenntnis. Nicht nur die Kenntnis über das, was der Markt bietet, ist wichtig, sondern auch die Kenntnis über Schwachstellen in den Lieferketten. Die Corona-Krise und der Ukraine-Konflikt haben die Bedeutung dieses Punktes aufgezeigt.

Technologielieferanten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Szenario. Wie zuverlässig sind sie, haben sie ausreichende Kapazitäten, etc.? Ein weiterer Baustein ist die Vorbereitung der Zukunft und damit die Zentren wehrtechnischer Forschung und Technologien. Unter dem Gesichtspunkt knapper Finanzen stellt sich die Frage, wie Kapazitäten gehalten werden können und Erprobung und Nachweis auch in der Zukunft gewährleistet werden können.

Werden wir immer das benötigte Know-how verfügbar haben und halten können? Abschließend muss auch mit dem Unbekannten gerechnet werden. Geänderte Anforderungen aufgrund geänderter operationeller Rahmenbedingungen, zunehmende Komplexität der Systeme erfordern Flexibilität und Bereitschaft zu Sonderwegen auch im vertraglichen Raum.

Inhaltlich war auch die 26. Veranstaltung wieder ein gelungenes und interessantes Forum für Diskussionen, Informationen und Präsentationen von Komponenten, Subsystemen und Systemen im Rahmen der begleitenden Ausstellung. Viele Informationen „verbargen“ sich auch in den beiden Postersessionen, angefangen von „Dominanz und Management im elektromagnetischen Spektrum“ über „Mittlere Unterstützungseinheit – eine Einheit im Wandel zur Kriegstüchtigkeit“ bis hin zu

„Laserwaffen für die Marine“. Insgesamt 32 Poster zeigten die Varianz der Themen auf, mit denen sich die Welt der Marinerüstung zukünftig beschäftigen muss. Unter diesem Gesichtspunkt darf mit Spannung das dann 27. DWT-Marineforum erwartet werden, das sicherlich einen Fortschrittsbericht über die Zielerreichung auf dem Weg zur Marine 2035+ geben wird.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: