Mit dem Einsatzkonzept „Less Transit – More Surveillance“ verfolgt die NATO Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force (NISRF) eine neue operative Logik: strategische Aufklärungsplattformen sollen nicht mehr starr an weit entfernten Standorten operieren, sondern flexibel und lageangepasst verlegt werden – näher an die Einsatzräume, näher an den Bedarf. Ein Schlüsselgebiet dieses Ansatzes: Die sogenannte GIUK-Lücke – der See- und Luftraum zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich.

Diese geostrategische Passage galt bereits im Kalten Krieg als sensibler Durchgangspunkt für sowjetische U-Boote und Langstreckenflugzeuge in Richtung Atlantik. Seit einigen Jahren rückt sie erneut in den Fokus militärstrategischer Überlegungen, denn die militärische Infrastruktur im russischen Nordmeerraum wurde systematisch ausgebaut: Luftverteidigung, Raketenstellungen, Marinebasen. In der Arktis und angrenzenden Gewässern zeigen sich verstärkte Aktivitäten – sowohl in Übungen als auch durch Routinemanöver. Für NATO-Planer bedeutet das: Wer die GIUK-Lücke lückenlos überwachen kann, besitzt den entscheidenden Informationsvorsprung für die maritime Frühwarnung, Abschreckung und Reaktionsfähigkeit.

Überwachung der GIUK-Lücke

Ziel des neuen NISRF-Konzepts ist es daher, ISR-Flugzeit nicht länger mit stundenlangen Transits aus südlichen NATO-Stützpunkten zu vergeuden, sondern direkt dort zu beginnen, wo es militärisch relevant ist. Die Konsequenz: Plattformen wie die RQ‑4D Phoenix sollen künftig temporär oder dauerhaft von nördlicheren Standorten aus operieren – Island, Norwegen, Schottland oder auch baltische Partner werden hier genannt. Die bisherigen Einsätze aus Sigonella auf Sizilien bleiben dabei technischer und logistischer Rückhalt – nicht aber zwingend Start- und Landeplatz.

Ein konkreter Schritt in diese Richtung wurde bereits im vergangenen Monat vollzogen: Erstmals startete eine NATO-RQ‑4D Phoenix vom finnischen Luftwaffenstützpunkt Pirkkala aus. Wie Defence Network berichtete, erfolgte die Verlegung des Bodenequipments – inklusive Ground Support Stations und Kommunikationsmodulen – per C‑130 Hercules von Italien nach Finnland. Die Drohne selbst wurde von Sigonella aus ferngesteuert, ebenso wie die gesamte Sensorbedienung und Auswertelogistik. Die Analyse erfolgte wie gewohnt multinational im PED-Komplex auf der Naval Air Station Sigonella.

Was zunächst wie ein einzelner Fähigkeitsnachweis wirkte, zeigt sich nun als Vorstufe eines strategischen Kurswechsels. Die erfolgreiche Pirkkala-Mission demonstrierte nicht nur technische Verlegefähigkeit, sondern bewies auch die Funktionalität eines dezentralen Einsatzes mit zentral geführter Datenverarbeitung. Diese Kombination ist essenziell für ein modernes NATO-ISR-System: Flexibel, skalierbar, interoperabel.

Insbesondere in Bezug auf die GIUK-Lücke eröffnet diese neue Agilität einen operativen Mehrwert: Plattformen können länger im Zielgebiet verbleiben, Sensoren liefern mehr nutzbare Daten, und Kommandeure erhalten präzisere Lagebilder in kürzerer Zeit. In Anbetracht der zunehmenden Nutzung des nördlichen Atlantiks durch russische Einheiten – etwa bei Fernaufklärungsflügen, U-Boot-Transitoperationen oder Navigationsmanövern in Richtung Nordwestpassage – ist diese Präsenz kein Selbstzweck, sondern präventive Sicherung dieses maritimen Schlüsselgeländes.

Zudem sind westliche Nachschubrouten im Verteidigungs-/Bündnisfall eng an transatlantische Schiffskorridore gebunden – ihre Sicherheit beginnt mit Aufklärung. Gerade im Vorfeld potenzieller Eskalationen entscheiden Stunden oder sogar Minuten über den Handlungsspielraum politischer und militärischer Führung.

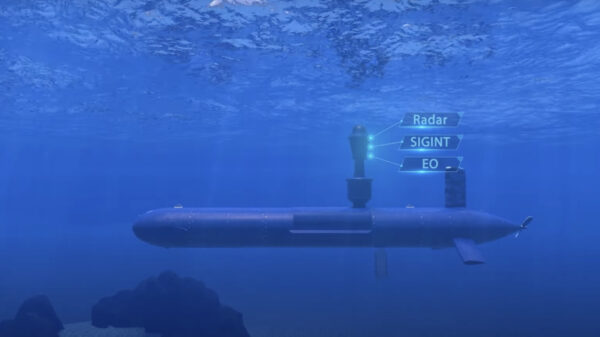

Die RQ‑4D Phoenix eignet sich hierfür ideal: Sie erreicht Flughöhen von über 60.000 Fuß, operiert bis zu 30 Stunden durchgehend und vereint elektrooptische, infrarot- sowie Radaraufklärung auf einer Plattform. Ihre Daten fließen direkt ins Joint ISR Network der NATO ein und sind für alle Bündnismitglieder auswertbar – ein echter „Sensor-to-Decision“-Ansatz, also ein durchgängiger Informationsfluss vom Sensor bis zur Führungsebene.

Auch strukturell ist die NISRF breit aufgestellt: Rund 420 Soldatinnen und Soldaten arbeiten in multinationalen Teams an Missionsplanung, Sensorbedienung und Auswertung. Deutschland stellt rund ein Fünftel des Personals und zählt zu den zentralen Trägern der Fähigkeit – sowohl operationell als auch technologisch.

Die nun angestrebte Verstetigung der Präsenz über der GIUK-Lücke zeigt: Die NATO reagiert nicht nur auf die geostrategischen Verschiebungen im Norden, sondern zieht konsequent operative Schlüsse aus erfolgreich demonstrierten Fähigkeiten.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: