Mehrere Staaten entwickeln wiederverwendbare unbemannte Raumgleiter, die selbstständig im Orbit manövrieren und nach langen Missionszeiträumen auf Landebahnen zurückkehren können. Die Technologie verspricht mehr Flexibilität, geringere Kosten und strategische Unabhängigkeit im Weltraum. Die USA setzen mit dem X-37B seit Jahren Maßstäbe, China testet seine CSSHQ-Plattform im Verborgenen. Auch in Frankreich will man mit dem ambitionierten VORTEX-Programm aufholen. Doch kann das handelnde Unternehmen Dassault Aviation wirklich den Anschluss schaffen – oder braucht es einen gesamteuropäischen Ansatz?

Während Satelliten beständig auf ihrer Umlaufbahn kreisen und Raketen relativ geradlinig und vergleichsweise kurz eingesetzt werden, sollen unbemannte Raumgleiter mehr Flexibilität im All bieten.

Sie können im Orbit manövrieren und unterschiedlichste Aufgaben übernehmen: Fracht verbringen oder einholen, Experimente durchführen oder Wartungsarbeiten an Raumstationen durchführen. Die Möglichkeiten sind vielfältig – auch militärisch.

Im Gegensatz zu konventionellen Raketen können Raumgleiter horizontal auf einer Landebahn zurück zur Erde gelangen und sind wiederverwendbar. Das senkt Kosten und reduziert Startvorbereitungen. Den Weg ins Fall finden sie bisher noch auf Trägerraketen, doch auch hier geht beispielsweise chinesische Forschung der China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA) in Richtung Mutterschiffe.

Diese Überschallflugzeuge sollen den Raumgleiter zunächst in große Höhen von 24.000 bis 30.000 Metern bringen, bevor dann der eigene Antrieb der Fähre tiefer in die Stratosphäre und darüber hinaus befördert.

Genau dort – im erdnahen Orbit – befinden sich heute überwiegend Satelliten, die auf ihren Umlaufbahnen beständig um die Erde kreisen. Sie beobachten mit Teleskopen, ermöglichen Kommunikation und Navigation oder die Übertragung von Rundfunksignalen.

Vieles davon ist zivil, manchen hat militärischen Nutzen. Kommunikationssatelliten der Streitkräfte oder Weltraumsensoren zur Früherkennung von Raketenstarts sind klassische Beispiele. Doch die militärischen Möglichkeiten im All wachsen.

„Wir sehen deutlich, dass sich das Gefechtsfeld auch in den Weltraum verlagert“, zeigte sich Eric Trappier, CEO von Dassault Aviation, kürzlich in einem Interview mit dem französischen Magazin Challenges überzeugt. „Einige Mächte könnten den Weltraum sowohl mit defensiven als auch mit offensiven Fähigkeiten militarisieren.“

Erste Raumgleiter überwinden Testphase

Für Orbitalmissionen stehen die ersten Raumgleiter in den USA und China bereits zur Verfügung – wenn auch nicht in Serienreife. Zum Vergleich: Mit um die zehn bis zwölf Metern Länge sind sie nur etwa ein Drittel so lang wie das vergleichbare Space Shuttle der NASA. Der Betrieb dieser 1981 erstmals gestarteten Raumfähre wurde nach zwei tödlichen Unglücken 2011 eingestellt.

Welche zivilen oder militärischen Aufgaben die neue Generation der Raumfähren zukünftig übernehmen sollen, ist noch nicht absehbar. Vieles ist geheim, aber das Potenzial wird bereits deutlich.

China – Shenlong im Orbit

Chinas Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi (CSSHQ) – auch bekannt als Shenlong – ist der bislang einzige operationell geflogene chinesische Raumgleiter. Er startete erstmals im September 2020 und landete laut offiziellen Angaben zwei Tage später autonom auf einer militärisch genutzten Landebahn. Ein weiterer Flug fand von August 2022 bis Mai 2023 statt und dauerte 276 Tage.

Die dritte, wohl noch andauernde Mission von Shenlong begann am 14. Dezember 2023. Hierbei wurde beobachtet, wie der Raumgleiter mehrfach Objekte im All ausbrauche und einsammelte. Auch stieg die chinesische Raumfähre auf 600 Kilometer über der Erdoberfläche auf. Zum Vergleich: Die ISS kreist auf einer Umlaufbahn von 400 km.

Zu Design, Maßen, Antrieb oder möglicher Nutzdauer im Orbit gibt es keine offiziellen Angaben. Auch sonst ist über den chinesischen Raumgleiter bisher nicht viel bekannt geworden. Ein ähnliches System – das Transportschiff Haolong – wurde 2024 offiziell vorgestellt.

US-amerikanische Entwicklung: Boeing X‑37

Anders sieht es beim bereits älteren US‑Raumgleiter Boeing X‑37 aus. Dieser flog seit 2010 bereits sieben Missionen mit bis zu 908 Tagen Dauer (Mission 6 von Mai 2020 bis November 2022). Die ebenfalls unbemannte Raumfähre kommt auf eine Länge von ca. 8,9 Metern, eine Spannweite von rund 4,5 Metern und ein Startgewicht von etwa 4.990 kg.

Die Boeing X‑37 sollte von einem Aerojet AR2-3-Triebwerk mit Wasserstoffperoxid/JP-8-Treibstoff für das orbitale Manövrieren ausgestattet werden. Berichten zufolge wurde zuletzt auf ein hypergolisches Stickstofftetroxid/Hydrazin-Antriebssystem gesetzt. Auch bei der X-37 ist vieles geheim. Die US Air Force gibt lediglich an, dass das Fahrzeug mit seinen Testflügen der Erprobung neuer Weltraumtechnologien diene.

Die X-37B führte bei ihrer letzten Landung im März erstmals ein Aerobreaking‑Manöver durch. Das treibstoffsparende Bremsmanöver nutzt den Widerstand der Atmosphäre, um Kurskorrekturen durchzuführen. Die achte Mission ist für frühestens 21. August 2025 geplant. Als Trägerrakete soll eine Falcon 9 Block 5 von SpaceX dienen.

Europas Antwort auf die Raumgleiter – VORTEX

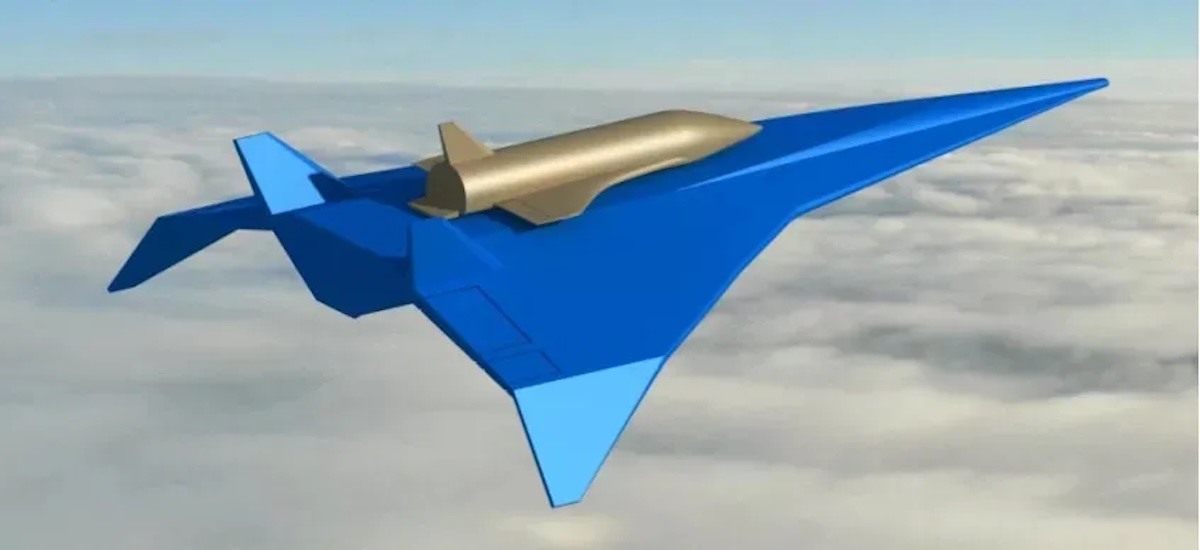

Auf der Paris Air Show hatte Dassault Aviation ein Modell vorgestellt, welches als europäische Antwort auf die Raumgleiter aus China und den USA verstanden werden kann.

VORTEX (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) ist ein ambitioniertes Projekt, welches ebenfalls der Dual-Use-Philosophie für zivile und militärische Anwendungen folgt. Nach der oben zitierten Aussage des Konzernchefs könnte der Fokus hierbei jedoch auf einer militärischen Nutzung liegen.

Dassault selbst gibt auf seiner Internetpräsenz al mögliche Missionen an: Weltraumtransport zu Orbitalstationen, In-Orbit-Dienste, Vorpositionierung von Ressourcen im Orbit und Intervention im Weltraum. Zu letzterem könnte beispielsweise das Kapern gegnerischer Satelliten gehören.

Die Entwicklung von VORTEX basiert auch auf dem nicht vollendeten Raumfahrzeug Hermes. Laut Dassault Aviation gliedert sich die Entwicklung in vier Phasen:

- VORTEX‑D: Ein 1:3‑Demonstrator – etwa 4 m lang, 2,5 m Spannweite – zum Test von Wiedereintritts‑ und Hyperschalltechnologien, der voraussichtlich 2028 starten könnte.

- VORTEX‑S: Ein 2:3-Demonstrator, der als „smart free flyer“ insbesondere die autonom im Orbit navigieren soll.

- VORTEX‑C: Eine Cargo‑Version im fertigen Maßstab – rund 12 m Länge, 6 bis 7 m Spannweite.

- VORTEX‑M: Version für bemannte Missionen, gleiche Dimensionen wie VORTEX‑C, aber für Crewtransporte beispielsweise zu Raumstationen konzipiert.

Die Konstruktion basiert auf jahrzehntelanger Expertise aus Projekten wie IXV oder VEHRA. Die Antriebstechnologie ist noch nicht bekannt, doch für Orbitmanöver sind wiederzündbare Triebwerke und ein fortschrittliches Thermalschutzsystem notwendig.

Mit horizontalem Start auf einer Rakete, Orbital- und Atmosphärenmanövrierbarkeit sowie Landungen auf Landebahnen wäre VORTEX einzigartig in Europa. Doch die Entwicklung ist teuer und Dassault Aviation auf Partnersuche. Der französische Staat hat bereits rund 30 Millionen Euro bereitgestellt, zusätzlich will die ESA das Projekt im Rahmen ihrer Explore‑2040‑Strategie unterstützen.

Das gaben ESA und Dassault zumindest im Rahmen der Paris Air Show bekannt. „Dassault Aviation verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Luft- und Raumfahrtsystemen und ist damit bestens positioniert, Pionierarbeit für kritische Weltraumtechnologien zu leisten“, erklärte Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, im Juni.

Fraglich bleibt, ob Dassault Aviation außer finanzieller Unterstützung eine Kooperation mit anderen europäischen Playern zulässt. Bei anderen Luft- und Raumfahrtprojekten kriselt die europäische Kooperation seit Längerem.

Bei der ESA scheint man jedenfalls überzeugt. „Mit VORTEX“, so Aschbacher weiter, „trägt Dassault dazu bei, die europäischen Kapazitäten zu stärken und den souveränen Zugang zum Weltraum in einem stark wachsenden und wettbewerbsintensiven Raumfahrtsektor zu sichern. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise zu bündeln und gemeinsam für ein stärkeres Europa im Weltraum zu arbeiten.“

Die geplante Einsatzdauer des auf der Paris Air Show gezeigten Raumgleiters VORTEX im Orbit soll – je nach Mission – im Bereich von mehreren Monaten liegen. Der vollständige Betrieb der unbemannten Cargo-Variante könnte bereits bis 2031 realisiert werden.

Perspektiven und strategische Bedeutung

Die Kombination aus Wiederverwendbarkeit, orbitaler Autonomie und flexibler Einsatzfähigkeit macht diese Raumgleiter zur Grundlage eines neuen Zugangs zum Orbit.

Die Entwicklungen in China, den USA und Europa markieren einen Wendepunkt in der Raumfahrt – Raumgleiter werden zum strategischen Instrument.

Während im Wettlauf der Raumgleiter Shenlong im Geheimen prototypische Tests absolviert und X‑37B seit Jahren Schlüsseltechnologien validiert, könnte sich auch Europa mit VORTEX als eigenständiger Akteur in diesem Bereich positionieren – wenn Frankreich bei der Entwicklung nicht allein bleibt.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: